Objectifs du post

Ce post à pour objectif de faire un récapitulatif de ce que l’on sait à l’instant T sur la loi Duplomb adoptée à l’AN hier Mardi 8 Juillet 2025. Depuis l’adoption, et même avant, les deux « camps » s’empoignent violemment au sujet de cette loi :

- Soit on a le côté des « empoisonneurs d’enfants », « entreprises écocides », « lobbys agro-alimentaires » et consort qui sont pour

- Soit le côté des « couillons déconnectés d’écolos qui veulent voir crever les agriculteurs français » qui sont contre

Je paraphrase évidemment, mais vous avez l’idée (et certaines de ces takes sont verbatim).

Le débat cristallise globalement autour de l’acétamipride, un insecticide néonicotinoïde, mais la loi implique d’autres changement également attaqués comme la facilitation d’installation de méga-bassines.

Afin d’avoir une position pirate tenable et en accord avec nos propositions sur l’agriculture, je propose ici un rapide rappel de ce que j’ai compris du contexte et des enjeux autours de l’acétamipride, ainsi que ma position sur la question. Des sources sont dispo en bas.

Notes de lecture

Les références sont en forme de footnote quand utilisées la première fois, citées entre crochets pour les suivantes.

J’ai également utilisé ChatGPT à plusieurs endroit dans ma rédaction, notamment pour de la reformulation et la recherche de sources. Pour autant, ce post est issu majoritairement de mon propre jus de cerveau, même si ça m’a fait gagné un temps fou. Les sources ont été relues après coup, pas d’inquiétude à avoir de ce côté.

Contexte et contenu de la loi Duplomb :

La proposition de loi Duplomb (portée par les sénateurs LR Laurent Duplomb et Franck Menonville) a été adoptée définitivement le 8 juillet 2025. Son objectif affiché est de « lever les contraintes » pesant sur l’agriculture (irrigation, élevages, etc.). Le texte contient plusieurs mesures de simplification, mais la plus controversée est la réintroduction encadrée de l’acétamipride – un insecticide néonicotinoïde jusqu’alors interdit en France depuis 2018. La mesure prévoit que, par décret et en dernier recours, l’acétamipride pourra être utilisé « pour faire face à une menace grave compromettant la production agricole » lorsqu’aucune alternative satisfaisante n’est disponible.

Un comité de suivi devra réexaminer la situation au bout de trois ans (avec révision annuelle) pour vérifier les critères d’autorisation. Parallèlement, le texte relève les seuils d’autorisation environnementale pour certains bâtiments d’élevage et assouplit les procédures de stockage d’eau pour l’irrigation, afin de pallier la raréfaction des ressources hydriques due au changement climatique.

La Confédération paysanne qualifiait la mesure de « mortifère pour le vivant et la santé », tandis que la FNSEA la jugeait au contraire « vitale » pour les agriculteurs. Le texte a été soutenu par la majorité des parlementaires (316 voix pour, 223 contre) et par le gouvernement, devant un front d’opposition de la gauche et des écologistes. [1] [2]

L’acétamipride en question

Usages agricoles et efficacité

L’acétamipride est un insecticide systémique de la famille des néonicotinoïdes. Absorbé par la plante (en traitement de semences ou foliaire), il se diffuse dans toutes les parties vivantes (racines, tiges, feuilles, fleurs) pour tuer les insectes ravageurs qui s’en nourrissent[3].

C’est un produit à large spectre ; les agriculteurs qui l’emploient le considèrent comme la seule substance vraiment efficace contre le puceron vert (Myzus persicae), vecteur de la jaunisse en betterave sucrière. En 2020, sans cette protection, ce puceron avait causé des ravages considérables (pertes de 40–50 % du rendement de betterave dans certains cas)[4].

Les producteurs de betteraves ou de noisettes – filières les plus concernées – affirment n’avoir aujourd’hui aucune autre solution vraiment efficace pour contrôler ce ravageur. Ils redoutent que l’absence de néonicotinoïdes en France ne les place en situation de « concurrence déloyale » vis-à-vis de pays voisins qui continuent de les utiliser [5]. Pour eux, la loi Duplomb rétablirait l’égalité de traitement avec le reste de l’Union européenne (l’acétamipride étant autorisé au niveau européen jusqu’en 2033).

Risques pour les pollinisateurs et la biodiversité

À l’inverse, les défenseurs de l’environnement s’alarment de la toxicité de l’acétamipride pour les abeilles et la faune non cible. Bien que moins toxique que certains autres néonics, cette substance a des effets systémiques et persistants qui la rendent dangereuse. Des études montreraient qu’elle est très persistante dans l’eau et les sols : sa demi-vie dans l’eau pourrait atteindre 79–80 jours[6], et selon des chercheurs elle reste active dans les sols « plusieurs décennies » après application.

En pratique, même si l’acétamipride ne tue pas toujours les abeilles sur-le-champ, il perturbe fortement leur comportement (apprentissage, repères, instint de recolonisation) et réduit la viabilité des colonies[7].

D’après l’INRAE, ses effets « non intentionnels » sur les pollinisateurs sont désormais « clairement documentés » et ont un impact en cascade sur l’écosystème (chute des populations d’insectes, puis d’oiseaux insectivores)[8].

C’est pourquoi les apiculteurs et associations écologistes qualifient son retour de « tueur d’abeilles » et le considèrent comme un « désastre » pour la biodiversité[9].

Par ailleurs, des recherches indiquent que l’exposition aux néonicotinoïdes, y compris l’acétamipride, peut affecter d’autres animaux sauvages (ex. invertébrés aquatiques) et contaminer les eaux souterraines, aggravant la pollution des écosystèmes.

Risques pour la santé humaine

Du côté de la santé humaine, le bilan est contrasté. L’ANSES (autorité sanitaire française) avait conclu en 2016–2017 qu’aucune étude n’avait permis de mettre en évidence un effet nocif sur l’humain dans des conditions d’usage réglementaire[10].

Historiquement, l’acétamipride a été considéré comme peu toxique pour les mammifères comparé aux néonics plus anciens. Toutefois, l’EFSA (autorité européenne) a rappelé en 2024 qu’il subsiste de fortes incertitudes sur son potentiel neurotoxique, en particulier pour le développement neurologique des fœtus et enfants.

Sur la base des nouvelles données, l’EFSA a recommandé d’abaisser fortement les doses journalières admissibles (0,025 à 0,005 mg/kg) et a identifié que les résidus actuels dans certaines denrées pourraient poser un risque sanitaire.

Une étude animale récente (2022) a en effet suggéré un lien de causalité entre l’acétamipride et certains cancers chez la souris, bien qu’aucune donnée équivalente n’ait encore été observée chez l’humain aux faibles doses environnementales.

Enfin, comme tout pesticide, l’acétamipride peut provoquer en cas d’exposition aiguë accidentelle (ex. ingestion massive) des symptômes neurotoxiques graves (nausées, vomissements, convulsions), mais ces cas restent rares et relèvent davantage de la toxicologie professionnelle. En synthèse, la littérature scientifique souligne la nécessité de prudence et de limiter autant que possible l’exposition chronique, même si le niveau exact de risque pour l’homme n’est pas définitivement établi[11][12].

Bénéfices économiques vs coûts sanitaires et environnementaux

Les partisans de la mesure mettent en avant les avantages économiques attendus : protection des rendements, compétitivité des filières agricoles et souveraineté alimentaire. Sans l’acétamipride, ils craignent des pertes de récolte massives et l’invasion de parasites difficiles à contrôler par ailleurs.

Par exemple, en 2020 l’absence de néonicotinoïdes autorisés avait coïncidé avec une grave épidémie de pucerons sur betteraves, estimée pouvoir réduire les rendements de 40–50 %. La filière sucrière, qui a déjà vu un appel à l’aide fin 2020 (autorisation de traitements dérogatoires), a mis en garde contre le risque de « décapitaliser » la production française au profit d’importations moins contrôlées. Les partisans estiment que l’autorisation encadrée redonnerait aux agriculteurs français des moyens équivalents à ceux de leurs homologues européens, évitant une concurrence jugée déloyale [Le Monde, Plein Champ].

En revanche, les coûts indirects – sanitaires, environnementaux, socio-économiques – restent difficiles à chiffrer précisément mais sont jugés potentiellement élevés par les opposants. Ils incluent notamment la dégradation du service de pollinisation (impactant toutes les cultures), la baisse possible de la production de miel (qui avait déjà chuté après l’utilisation des premiers néonicotinoïdes dans les années 1990, et l’effet en cascade sur la biodiversité [Le Monde].

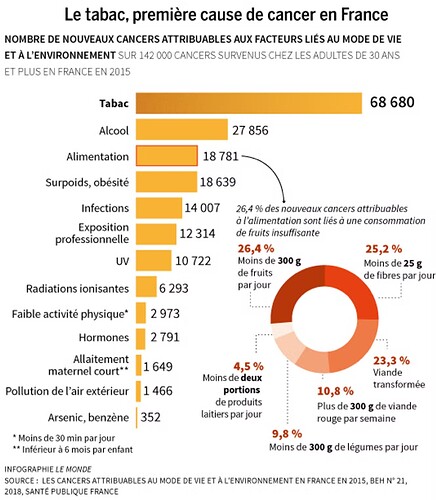

Sur la santé publique, plusieurs études (dont un rapport de l’Inserm en 2021) ont montré une augmentation des pathologies liées aux pesticides chez les agriculteurs et leurs enfants, et suggèrent des coûts élevés en maladies chroniques à long terme.

Par exemple, France Nature Environnement estime que la pollution par les pesticides cause des milliers de décès prématurés et milliards d’euros de dépenses de santé (sur l’ensemble des pesticides, pas uniquement les néonics). La loi Duplomb instaure une clause de revoyure à trois ans pour vérifier l’impact de ces réautorisations et évaluer si les critères de risque demeurent acceptables. Toutefois, certains groupes environnementaux dénoncent une vigilance insuffisante, craignant que cette « revoyure » ne soit qu’une formalité et permette finalement de réutiliser très largement ces substances à long terme[13].

Alternatives aux néonicotinoïdes

Plusieurs études françaises et européennes montrent que des solutions de remplacement aux néonicotinoïdes existent déjà ou sont en développement. Une expertise de l’ANSES (2021) dédiée à la betterave sucrière a recensé 22 méthodes alternatives pour lutter contre les pucerons vecteurs du virus de la jaunisse.

Cela inclut quatre options immédiatement utilisables (deux insecticides classiques autorisés sur betterave, et deux pratiques culturales – paillage des rangs et fertilisation organique azotée).

Dix-huit autres moyens (insecticides d’autres familles, biocontrôles, variétés résistantes, pulvérisations de micro-organismes, huiles végétales protectrices, stimulation des défenses naturelles, cultures associées…) pourraient devenir disponibles sous 2–3 ans[14].

L’ANSES souligne que ces solutions seules ont une efficacité partielle; elles devront être combinées dans un système de lutte intégrée pour atteindre un contrôle satisfaisant.

D’une manière plus générale, l’INRAE relève qu’une alternative efficace aux néonicotinoïdes existe dans 96 % des cas d’usage étudiés.

En pratique toutefois, 89 % des agriculteurs ayant abandonné les néonics ont simplement remplacé leur usage par un autre insecticide chimique (souvent une pyréthrinoïde). Les méthodes non-chimiques sont disponibles dans 78 % des situations étudiées: cela inclut la lutte biologique (prédateurs ou parasitoïdes naturels, microorganismes entomopathogènes), l’utilisation de phéromones ou d’autres attractifs (confusion sexuelle, pièges), ou encore le recours aux huiles de surface qui asphyxient physiquement les ravageurs.

Ces approches non chimiques sont particulièrement viables pour lutter contre les ravageurs aériens (chenilles, pucerons, thrips, etc.), tandis qu’elles restent plus limitées contre les organismes s’attaquant aux racines ou troncs.

De nouvelles solutions sont en cours de recherche : par exemple, des variétés végétales plus résistantes, des dispositifs de piégeage optimisés, des insecticides biobasés ou des micro-organismes, etc. L’INRAE note toutefois que beaucoup de ces solutions prometteuses sont aujourd’hui coûteuses (marché de niche) et nécessitent un soutien financier/public pour se développer[15].

En résumé, les alternatives abondent mais leur adoption reste freinée par des coûts élevés (biopesticides souvent plus chers) et par l’inertie des pratiques : une grande coordination entre la recherche, les filières agricoles, les pouvoirs publics et les agriculteurs est requise pour mettre en œuvre des systèmes de protection des cultures viables sans néonicotinoïdes.

Ma compréhension

Le sujet cristallise et à raison. Cependant, je ne saurais que trop rappeler qu’il faut savoir raison garder sur les sujets aussi brûlants; les néonicotinoïdes sont certes néfastes à plusieurs échelles, pour le moment les études montrent des résultats hyper variés suivant les méthodes et seuils d’analyses utilisés. À ce titre, nous manquons vraiment d’études et de recherche singeant les modes d’utilisation des dits produits afin d’en mesurer précisément les effets court et long termes dans les conditions d’utilisations fixés par les lois françaises et européennes (et globalement cela vaut pour la plupart des substances).

Les alternatives existent aussi, mais l’adoption est lente. Dans ce contexte, faire la transition de manière progressive paraît une bonne chose + les révisions à 3 ans des impacts réels de la réintroduction paraît aussi être un bon moyen de s’assurer que les dégâts supposés sont bien réels. Si j’étais moi même député j’aurais plutôt dit que 3 ans c’est trop, et qu’une étude annuelle était plus indiquée. Peut être que l’adaptation de la dose et de la manière d’administrer serait indiquée plutôt que laisser faire et ré-interdire en bloc sans nuance.

De manière générale, les conclusions sur les impacts éco-systémiques ont des variances extrêmes (certaines conclusions pointent quelques jours de demie vie, d’autres 70 jours, et on a même certains qui affirment « des dizaines d’années »). La vérité doit certainement se trouver quelque part la dedans, mais qui dit le bon truc ? Une étude approfondie doit être faite (et on a pas les compétences pour ça). D’ici là, on peut pas dire grand chose.

Pour le reste, les débats autours des méga-bassines c’est du classique, sur l’élevage intensif y’a des trucs à dire aussi.

Un dernier point quand même : la filière sucrière notamment attaque vivement les « anti » de cette loi, car la « survie » de la filière en dépend presque. Attention, le lobby derrière est un poil puissant (comme celui des céréaliers par ailleurs, l’Aube c’est une terre de betterave et de céréales, super…) Pour autant, je suis fondamentalement contre maintenir sous perfusion une filière qui serait vouée à l’échec si nos modes de consommations évoluaient : i.e. vers moins de sucre partout. Les agris pourraient se retourner vers des productions autres et viables, les terres agricoles vont pas disparaître, mais la nécessité de la culture de la betterave et donc de l’usage de néonicotinoïdes comme celui dont il est question serait grandement remise en question.

Le débat sur les pratiques agricoles interroge donc directement nos consommations personnelles et surtout les produits qui nous sont offerts à la consommation. En France et plus largement en Europe on est majoritairement épargné par les ravages de l’ultra-transformé et sucré, mais c’est pas la panacée. Attaquer ces modes de consommation en permettant aux agri de produire des denrées vendables en magasins au bénéfice de tous plutôt que de la betterave à sucre par exemple est pour moi la meilleure des choses à faire dans des contextes pareils. Attention toutefois, le changement de prod ne règle pas le problème des ravageurs pour autant.

Si vous avez des remarques, réflexions ou autres, lancez vous, c’est le moment ![]()